産後の仙腸関節炎を緩和して楽に子育て生活へ

2022年06月1日

柏市暑かったり寒かったり、気温が安定しない日が続きすね。

日々の寒暖差は疲れが溜まり痛みに繋がりやすいですが、皆様体調大丈夫でしょうか?

泉町鍼灸整骨院では、連休明けから産後骨盤矯正を受けるお客様が多い状況が続いております。

連休は子育て等で腰痛などを好発する場合が多く、特に仙腸関節炎のお悩みが多い傾向です。

産後でこんなお悩みありませんか?

✅ 起床時に痛みを感じる

✅ 仰向けだと痛くて寝むれない

✅ 中腰が辛く、おむつ替えがしんどい

✅ 前かがみの授乳姿勢が痛い

✅ 座位から急に立てない

仙腸関節炎は、腰よりも少し下部に痛みを感じやすいです。

また仰向けで寝た際に少し腰のグラグラ感があり、痛みがある場合も仙腸関節炎の恐れがあります。

今回は、仙腸関節炎についてご説明させて頂きます。

仙腸関節炎の事を知り予防・対策となり、少しでも子育ての負担軽減に繋がると幸いです。

仙腸関節炎とは

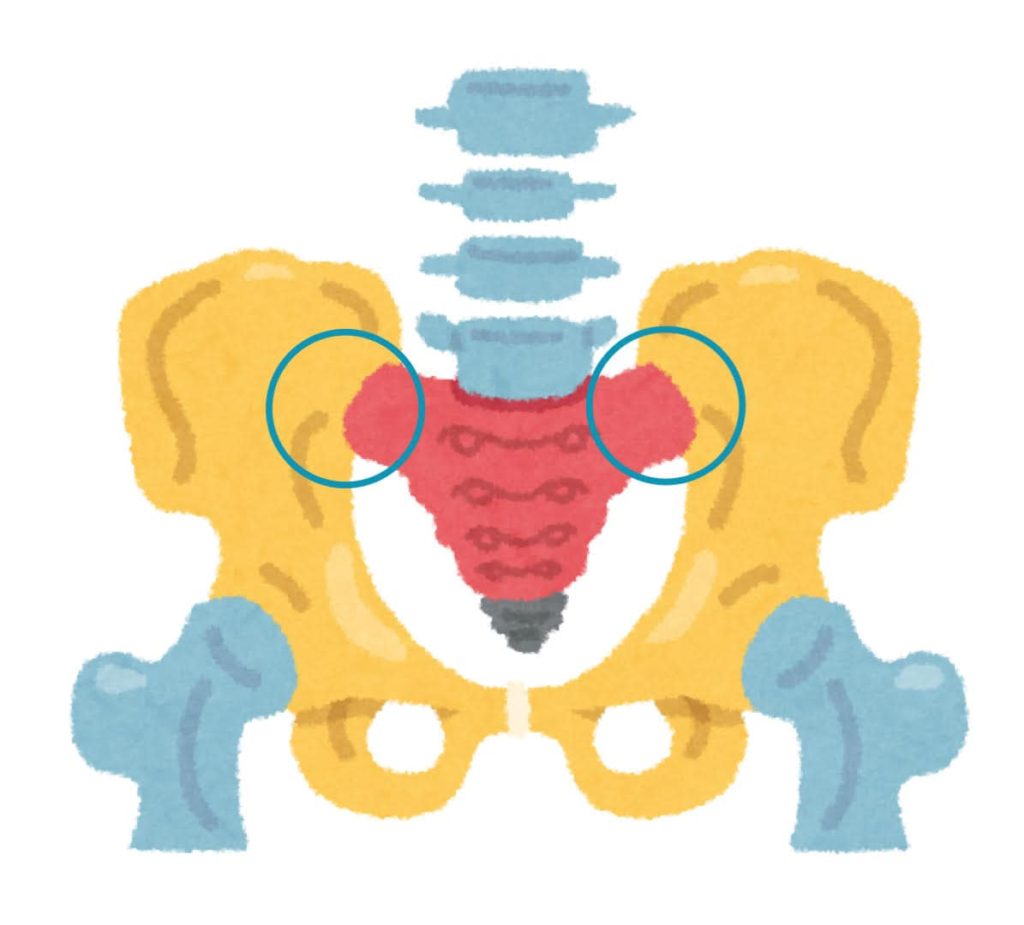

骨盤には腸骨・仙骨・恥骨・坐骨・尾骨、5つの骨が結合されています。

その中の腸骨と仙骨が結合された関節が、仙腸関節です。

📒仙腸関節の作用

● 体幹を支える。

● 骨盤と背骨のバランスをとる。

⇒お身体の土台的役目を果たす、大変重要な関節です。

妊娠時・産後は、仙腸関節が大変緩みやすく、仙腸関節自体に炎症が好発し痛みを伴いやすいです。

また、「産後の骨盤の歪み」=「仙腸関節の痛み・緩み」と言っても過言ではなく。

しっかり仙腸関節の炎症を緩和する事が、骨盤の歪みの整えや産後のトラブル解決に繋がる傾向です。

仙腸関節炎の原因

● リラキシンの分泌

● 大腰筋の衰え

リラキシンの分泌

リラキシンとは、ホルモンの名称です。

妊娠約3ヶ月~産後数日に過剰に分泌され、関節を緩ませる作用があります。

仙腸関節は不動関節とも言われており、関節周囲を靭帯でガッチリ固定され動かない関節ですが。

リラキシンは固定している靭帯を緩め、骨盤が開き、妊娠・出産をしやすくする作用があります。

産後リラキシンの分泌が終了し、徐々に骨盤が閉まる予定ですが。

直ぐには骨盤は閉まらず、お身体に様々なトラブルが発生しやすく。

特に、仙腸関節に痛いを訴える方が多い傾向です。

📒産後、仙腸関節炎が多い原因

● 慣れない子育てによる疲労。

● 変化した体型・体重増加。

● 夜泣きによる睡眠不足による代謝不良。

⇒緩んだ関節に強い負担がかかりやすく、仙腸関節炎が好発します。

産後何ヶ月は靭帯が緩み不安定な仙腸関節に強い負担がかかり、炎症や痛みを好発する事が多いです。

大腰筋の衰え

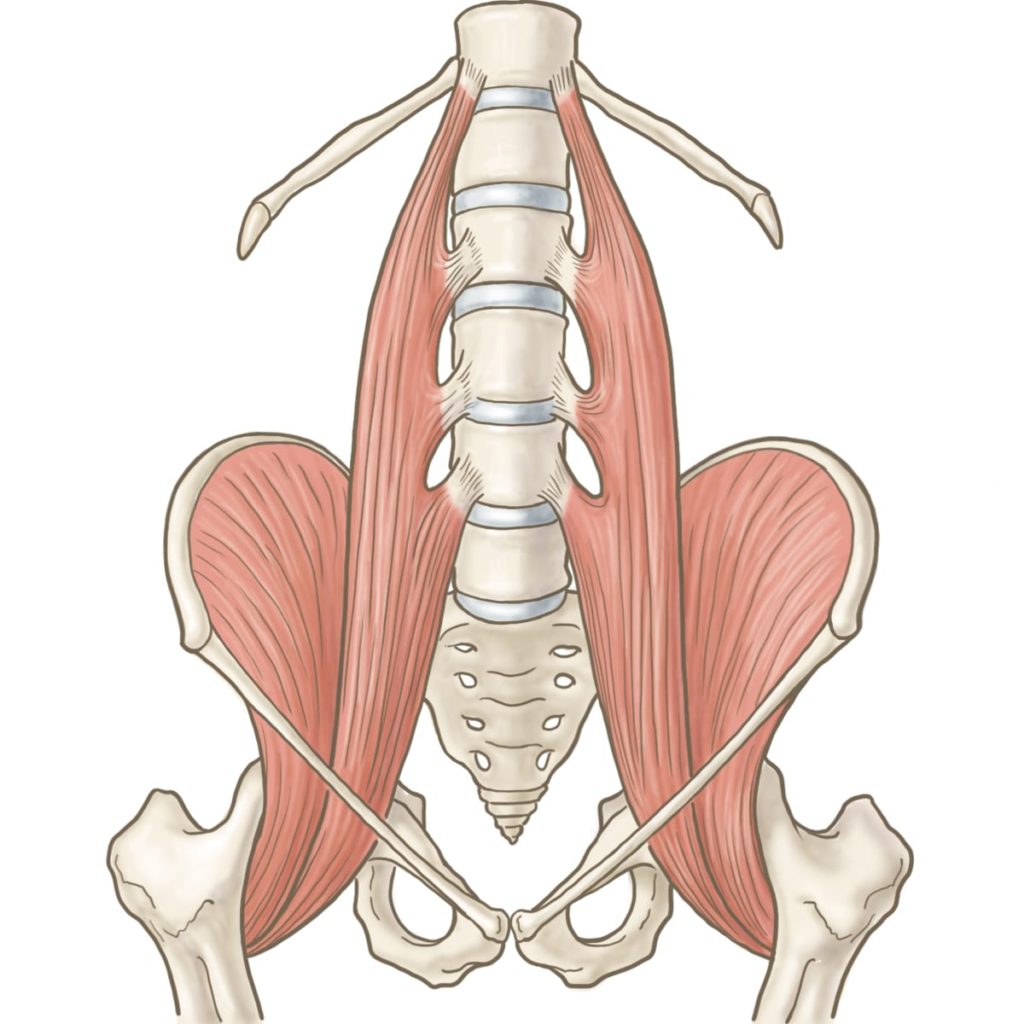

大腰筋は、立位時のバランスをとる・太ももを挙げるなどの作用があり。

上半身と下半身の架け橋的な存在のインナーマッスルです。

妊娠時は長期間お身体を安静にしている為、お身体が大変衰え筋肉が減少します。

特に産後は大腰筋が衰えやすく、特に仙腸関節の炎症が好発する傾向です。

📒大腰筋が衰え、仙腸関節が炎症しやすい原因

● 反り腰

● 太ももが真っ直ぐに挙げづらい(外側に挙げ骨盤に負担)

● ぐらつく・バランスが悪い

大腰筋の衰えは、仙腸関節炎以外に。

”下腹部ポッコリ”や”下半身太り”など体型にも影響を及ぼしやすいです。

しっかり筋肉を回復する事が、仙腸関節炎の軽減やボディメイクなどに繋がる傾向です。

仙腸関節炎のご対応

泉町鍼灸整骨院では、骨盤を整え仙腸関節の負担軽減を目的に産後骨盤矯正を行います。

また大腰筋を正常通りスムーズに動かせる事を目的に、下半身調整なども併行してアプローチします。

痛み強い、腫れがある場合などは、患部に理学的医療機器を用いて炎症の緩和を目指します。

✐仙腸関節炎のアプローチ

● 骨盤の歪みに産後骨盤矯正を行う。

● 大腰筋の衰えに下半身調整を行う。

● 炎症部位に鍼・理学的医療機器を用いる

大腰筋もセルフエクササイズ

大腰筋を鍛える事で、骨盤の整えた有効期間が伸びる傾向です。

継続的に鍛える事が重要です。

① 少し硬めの床に仰向けに寝て、床に膝を立てましょう。

② 太ももを挙げ、股・膝・足関節を直角に曲げ5秒キープしましょう。

③ ゆっくり膝を伸ばし、5秒キープしましょう。

④ 膝をゆっくり曲げ、②の体勢に戻り5秒キープしましょう。

⑤ ①の体勢に戻り、1回終了です。

③で膝を伸ばす事が出来ない場合、②→⑤でもかまいません。

最初は2・3回、慣れてきたら5回、最終的には5回×3セットに挑戦しましょう。

エクササイズの際、仙腸関節に痛みがある場合は痛みが治まってから行って下さい。

最後に

柏市、6月中旬に梅雨入りする予報がでましたね。

毎年梅雨の時期は、湿度・気圧の関係で仙腸関節の痛みが悪化する方が多い傾向です。

まだ心地良い今の時期から、早めにお身体のケアする事をお勧めします。

仙腸関節炎でお悩みの方、産後骨盤矯正のご予約お待ちしております。

この記事を書いた人

【資格】はり・きゅう師 / 柔道整復師

プロフィールはコチラ