顔出し猫背は首のほぐしとエクササイズで緩和を目指す

2023年01月23日

1月下旬になりましたが、柏市まさに極寒ですね。

寒いと外出がおっくになり、家で過ごす方多いのではないでしょうか。

最近泉町鍼灸整骨院では、猫背・姿勢矯正を受けるお客様で『顔出し猫背』のお悩みが増加傾向です。

顔出し猫背はこんな習慣の方に多いです。

✓ メイクの際つい鏡を覗き込む様に行う。

✓ 机上で顎を突き出す様に頬杖をつく。

✓ PCを行う際、猫背姿勢で顔がつい前に突き出る。

✓ お皿を落ち上げず、顔を下に近づけて食べる。

こんな癖・習慣をつい行っていませんか?

顔出し猫背は、背中が丸くなる不良姿勢になる事はもちろんの事。

首肩こり、ストレートネックなども伴いやすくなります。

今回は、顔出し猫背の詳細・ケア方法をご説明させて頂きます。

ブログを読んで頂き、普段のご自身の姿勢を意識に繋がって頂くと幸いです。

顔出し猫背とは

背中が丸まり、頭がお身体の真上に存在せず前方に出ている状態です。

また、大半が“顎も突き出す”・“巻肩”などを伴いやすく。

デスクワークの方に多い、不良姿勢です。

首肩こりが伴う

顔出し猫背は頭部が前方の位置にある為、首や肩で前に引っ張られているのを支えている為。

首や肩に大きな負担がかかります。

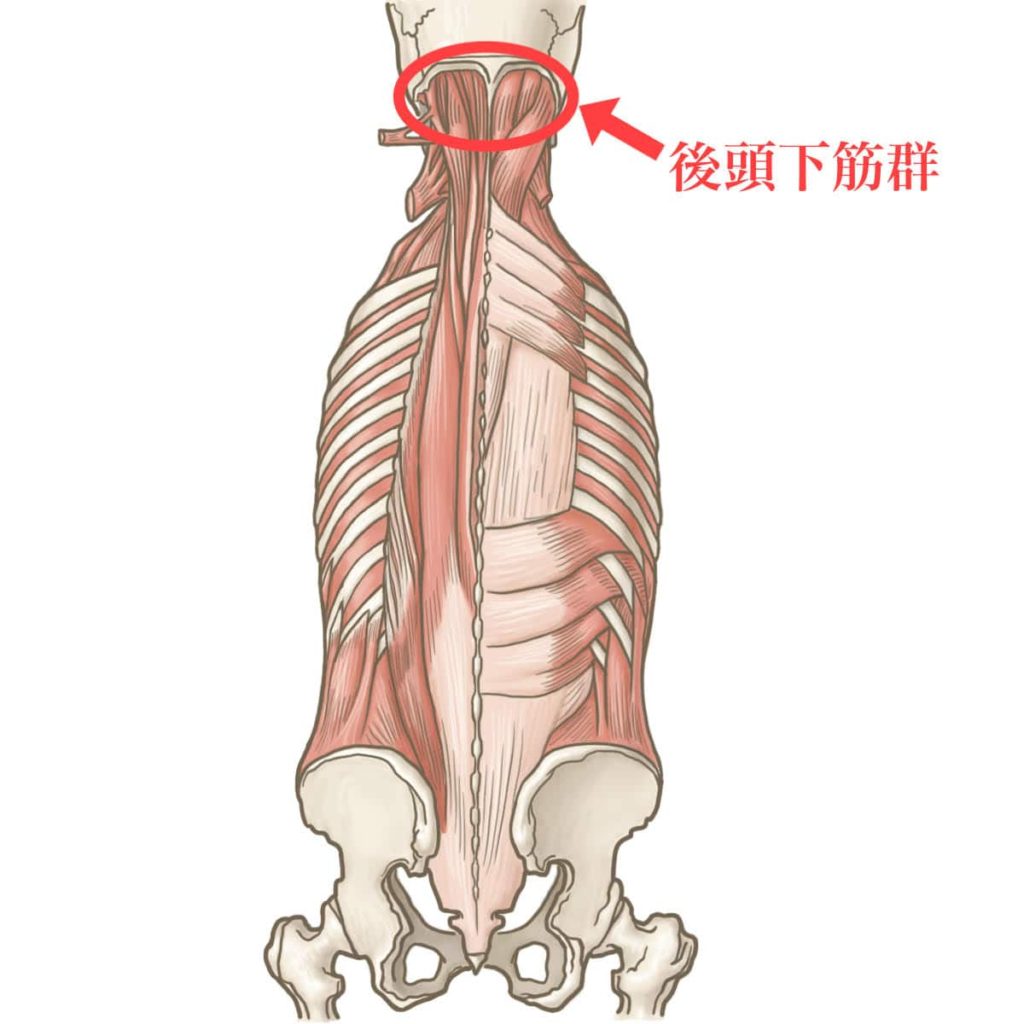

特に頭部と首の境界部と首部後面、具体的には「後頭下筋群」が強くこります。

後頭下筋群のこりは頭痛なども伴いやすく、何とかしたいお悩みの1つでもあります。

後頭下筋群

大後頭直筋・小後頭直筋・上頭斜筋・下頭斜筋の4つの筋肉をまとめて、後頭下筋群と呼ばれています。

後頭部と頸椎(首骨)の“きわ”に存在し、頭と首のつなぎ目であり・頭部を支える重要な筋肉です。

📝メモ

後頭下筋群と目には、大きな関係性があり。

眼精疲労になると、後頭下筋群も強くこりやすく。

逆に後頭下筋群に強い負担がかかると、眼球の運動も弱くなります。

その為後頭下筋群のこりは、眼精疲労や頭痛にも繋がる傾向です。

後頭下筋群をほぐす

お顔が前方に出ていると認識している方は、後頭下筋群を主に首後面をほぐしましょう。

特に、後頭部と首の境界部をほぐす事をお勧めします。

顔出し猫背は首後面が固まり動きが悪くなりますが、これらの部位をほぐす事で。

動きが良くなり、顔の前方突出抑制に繋がる傾向です。

後頭下筋群をほぐす方法

① 手をパーにして左右の母指は頭部と首の境界部分に当てましょう。

② 母指を顔方向に5秒程圧をかけましょう(少し皮膚が凹む位の強さ)。

③ 左右の指先を2㎝程外にずらし、圧をかけましょう。

④ 左右にずらし続けて、指先が骨に触れたら終了です。

7回から10回位行いましょう。

入浴後がお勧めです。

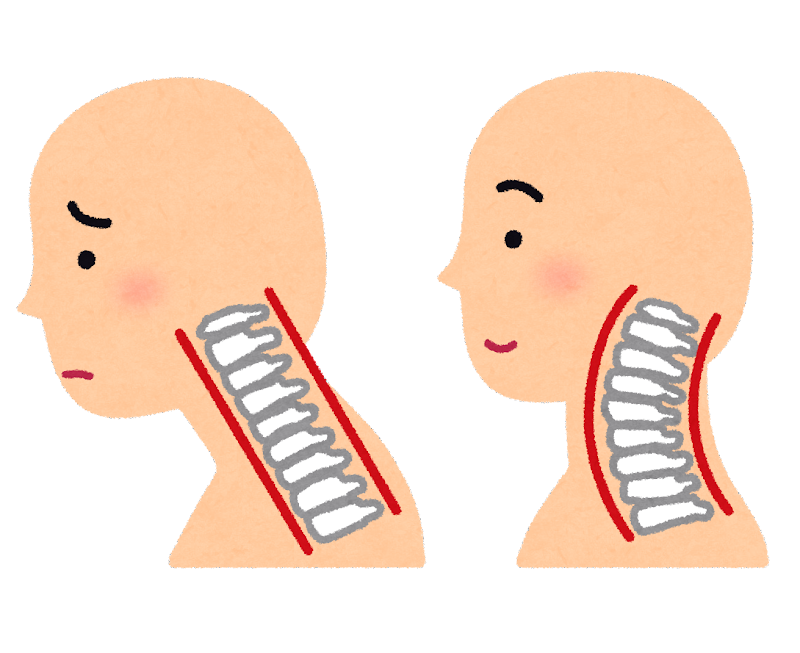

ストレートネックになってしまう事も

顔出し猫背は背中が丸まり、頭部が前に突出し前方を見ようとする状態です。

頸椎は随時頭部を支えているので、負担が強くかかりやすく頸椎の歪みが発生する傾向です。

その際の頸椎の歪みが、ストレートネックです。

📝ストレートネックとは

頸椎は横から見ると、前弯にカーブしています。

継続的な負担によって前弯のカーブは失われ、頸椎中間・下部が後弯にカーブする様に歪みます。

その頸椎状態は、真っ直ぐに見えるので「ストレートネック」呼ばれています。

顔出し猫背のお客様から多いご質問

- 自分がストレートネックか解るポイントとかありますか?

- ストレートネックの特徴として、頭部と首の境界部に詰まる様な感覚を感じやすいです。また、その部位が大変硬くなってしまいます。その他では、無意識に顎が上がってしまう事が多いです。

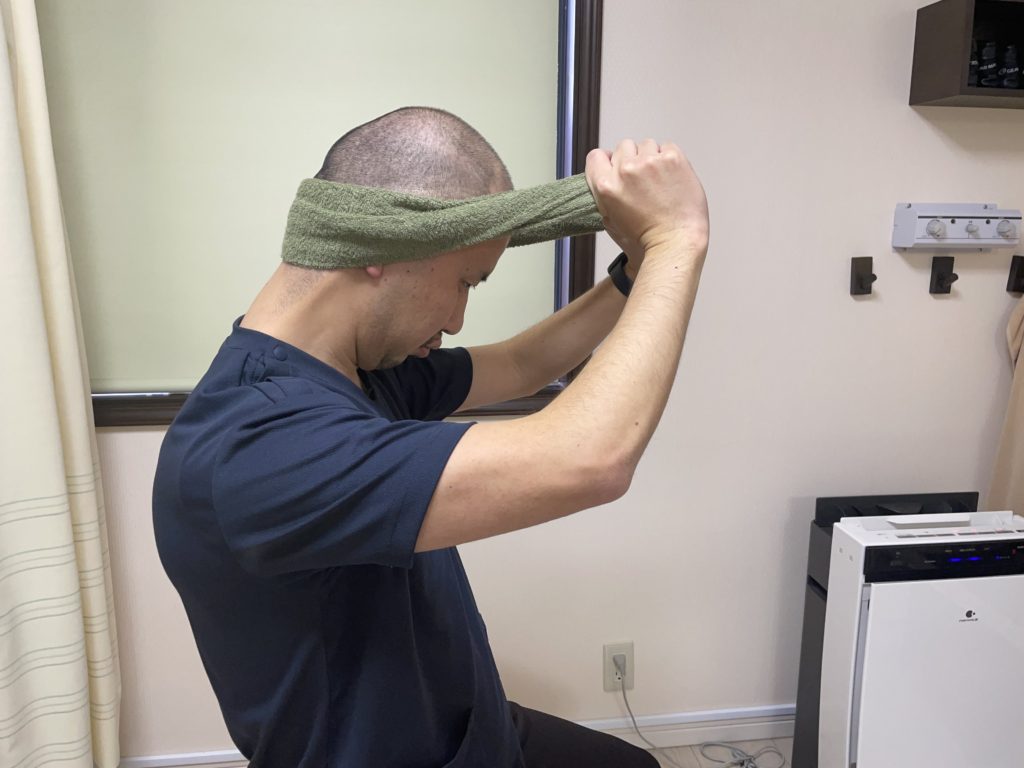

ストレートネックのエクササイズ方法

① ハンドタオルをご用意して下さい。

② タオルの1/3程度にまとめ両端を持ち、首の中央にタオル中央を当てましょう。

③ 顔を上に向け、タオルを前に引き(喉仏方向)5秒引っ張りましょう。

④顔を下に向け、タオルを頭部と首の境界部に当て前に引きましょう(耳方向に)。

5秒引っ張りましょう。

2種類のエクササイズ方法を各5~10回毎日行って下さい。

入浴後がお勧めです。

引っ張る事で、首が痛むようでしたら中止して下さい。

泉町鍼灸整骨院でのご対応

顔出し猫背のお悩みには、猫背・姿勢矯正でご対応しています。

頸椎や背中の歪みの矯正を主に、骨盤などお身体全体の歪みを整え正しい姿勢を目指します。

✐施術ポイント

● 頸椎の歪み緩和。

● 胸椎の上部の歪み緩和。

● 後頭下筋群のこり緩和。

など主に、アプローチを行います。

最後に

柏市在住のお客様と施術中にお話をしていると。

週の半分位、通勤せず在宅ワークをしているよくお聞きします。

在宅ワークの際に使用する、椅子や机はお身体に合っていますでしょうか?

意外にお身体に合っていない場合が多く、お身体に負担がかかっている傾向です。

今後も在宅ワークの生活が続くかもしれないので。

1度机や椅子を見直してみて下さいね。

この記事を書いた人

【資格】はり・きゅう師 / 柔道整復師

プロフィールはコチラ